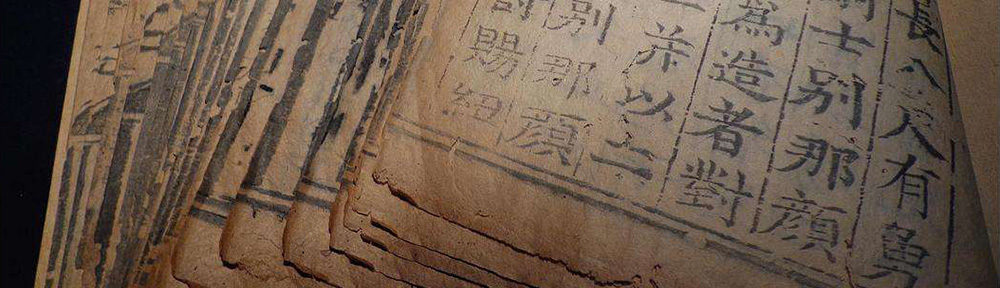

吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而耳

译意:我十五岁开端立志学习,三十岁能自立于世,四十岁遇事就不利诱,五十岁懂得了什么是天命,六十岁能听得进不同的定见,到七十岁才干到达为所欲为,想怎么做便怎么做,也不会超出规则。

这是孔子的自我陈述,为什么孔子在谈到为政,

要作自我陈述呢?孔子是七十二岁死的。他用

简略几句话,陈述了自己终身的阅历,艰苦奋

斗的精力。他的身世很不幸,父亲逝世的时分,

他还有一个半残废的哥哥和一个姐姐,对家庭,

他要挑起这担子来,他的职责很重。

他说十五岁的时分,立志作学识,

通过十五年,依据他丰厚的经历,以及人生的

磨炼,到了三十岁而立”。立便是不动,作人

干事处世的道理不变了,确认了,这个人生非

走这个路子不行。

可是这时分还有置疑,还有摇晃的现象,“四

十而不惑”,到了四十岁,才不置疑,但这是

对形而下的学识人生而言。

还要再加十年,到了五十岁,才“五十而知天

命”。天命是哲学的世界来历,这是形而上的

思维本体规模。

到了“六十而耳顺”,这儿问题又来了,孔子

在六十曾经耳朵有什么问题不顺,耳腔发炎吗?

这句很难解说,或许在其时漏刻了文字。或许

是“六十而”下面有一个句读。假如照常,

“耳顺”的道理便是说,自十五岁开端作人处

世,学识涵养,到了六十岁,好话坏话尽管人

家去说,自己都听得进去而毫不动心,不气愤,

你骂我,我也听得进去,心里安静。留意!心

里安静不是暮气沉沉,是很生动,很清晰对错

善恶,对好的人觉得心爱,对坏的人,更觉得

要协助改成好人,要这样安静,这个学识是很

难的。

然后再加十年,才“从心所欲”。西方的文明

便是自在,但下面有一句很重要的话:“不逾

矩”。咱们上街去看看,这家包子做得好,就

拿来吃,“从心所欲”嘛!行吗?要“不逾矩”

人与人之间要有一个规模。“从心所欲”—

—自在而不能超过这个规模,所以“不逾矩”,

一起这句话也通于形而上的道理。

此文为祖父笔记文章,转载需注明出处!

随机文章: